D’autre part, le flux d’approvisionnement ne suit pas nécessairement la consommation, et peut varier au gré notamment des problèmes techniques sur les gazoducs ou encore en fonction des arbitrages de prix pour les livraisons de Gaz Naturel Liquéfié (GNL). De ce fait, il se peut qu’à certains moments l’approvisionnement ne permette pas de couvrir la consommation. Le stockage du gaz est l’une des solutions les plus efficaces pour éviter ces situations.

Rappelons qu’alors que la consommation annuelle de gaz naturel dans l’hexagone a été en 2019 d’environ 478 TWh, les capacités de stockage pouvaient elles accueillir jusqu’à 128 TWh de gaz naturel.

En France, la saison estivale est traditionnellement utilisée pour remplir les réserves afin d’assurer un approvisionnement continu tout au long de l’hiver où la consommation est plus forte. Cependant, il existe une multitude de manière de stocker le gaz naturel que nous vous présentons ici.

Les types de stockage du gaz naturel en France

Le stockage souterrain

La géologie de certains sites peut permettre de les rendre propices à l’accueil de gaz naturel. En France, trois principaux types de stockage souterrains sont utilisés :

- En nappe aquifère

- En gisement déplété

- En cavité saline

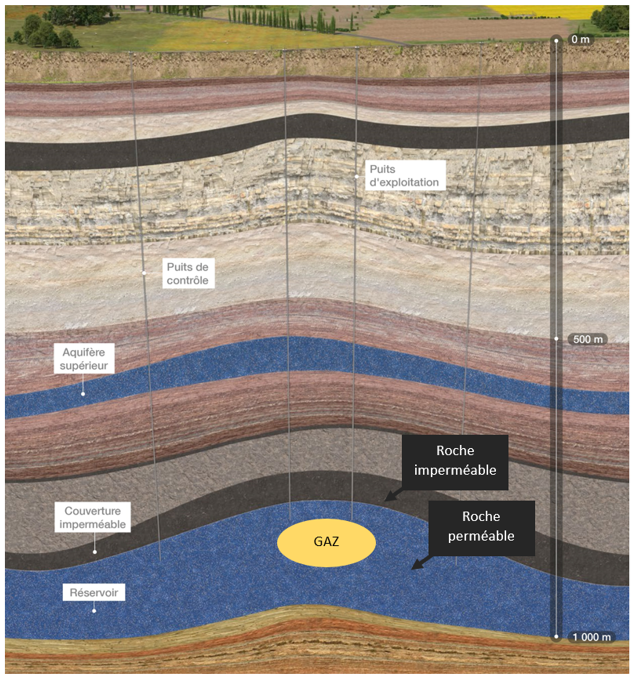

Le stockage en nappe aquifère consiste à injecter le gaz naturel dans de la roche poreuse remplie d’eau et elle-même recouverte par une couche de roche perméable. La pression du gaz naturel va naturellement chasser l’eau vers l’extérieur du réservoir. Ce type de stockage vise à reconstituer artificiellement les caractéristiques d’un gisement.

Cette méthode permet de stocker de grandes quantités de gaz naturel, toutefois, le soutirage est plus lent qu’avec d’autres méthodes de stockages. En outre, afin d’assurer les opérations de soutirage et d’injection, une partie du gaz doit rester en permanence dans le gisement. C’est ce que l’on appelle le « gaz coussin ». Pour ce type de stockage il faut en général un peu plus d’1m3 de gaz coussin pour injecter ou soutirer 1m3 de gaz naturel (nommé gaz utile).

Enfin, nous pouvons noter qu’avant son injection dans le réseau, le gaz naturel provenant des nappes aquifères subit des opérations de désulfuration, de déshydratation ainsi que d’odorisation.

Le stockage au sein d’un gisement déplété : Il s’agit d’un ancien gisement épuisé de gaz naturel ou de pétrole qui a été converti en stockage de gaz naturel. Son fonctionnement est similaire à celui en nappe aquifère. Cependant, dans ce cas, il n’y a pas d’eau à chasser et le gaz « coussin » peut être naturellement présent. Ce type de stockage est rare en France.

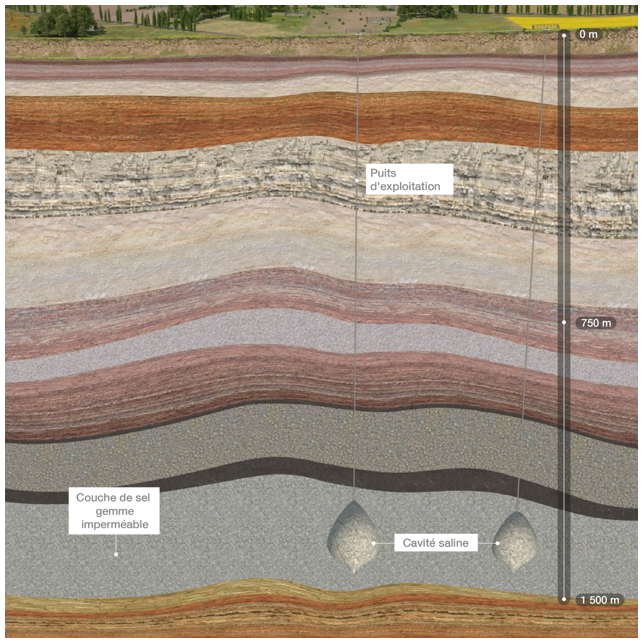

Le stockage en cavité saline consiste à créer des poches au sein d’épaisses couches de sel. Pour ce faire, de l’eau est injectée et retirée sous fourme de saumure, et suite à cette opération le gaz est injecté à haute pression. Les cavités ont une très bonne étanchéité. Le stockage salin offre de plus faibles volumes de gaz naturel stockables mais permet d’avoir un débit de soutirage plus élevé. En outre, le coussin de gaz nécessaire est réduit puisqu’il en faut environ 0,6m3 de gaz coussin pour 1m3 de gaz utile.

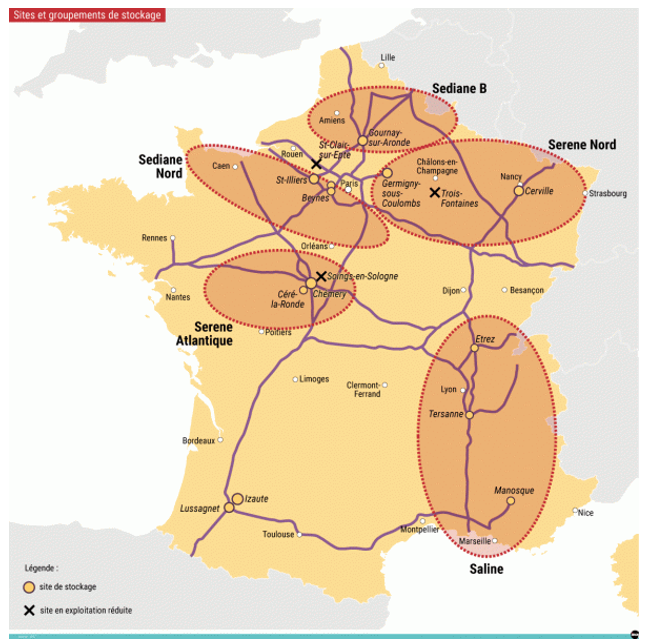

L’ensemble des moyens de stockage souterrain est détenu par trois opérateurs en France : Storengy, Téréga et Géométhane. La gestion des opérateurs du stockage est régulée par la Commission de la Régulation de l’Energie (CRE). Les revenus des opérateurs sont encadrés par la CRE et proviennent de la vente des capacités de stockage. Ces dernières sont proposées aux fournisseurs de gaz naturel à travers un système de ventes aux enchères organisées par la CRE.

Un terme tarifaire de stockage, rattaché à l’ATRT (Accès des Tiers aux Réseaux de Transport) est fixé annuellement par la CRE afin de compléter les revenus générés par les enchères à destination des opérateurs de stockage. La capacité de stockage souterraine actuellement en service est de l’ordre de 128 TWh en France Métropolitaine.

Le stockage aérien de GNL

Le stockage de GNL consiste à remplir des réservoirs de gaz naturel liquéfié à une température de -160°C à pression atmosphérique. Des réservoirs cylindriques en béton, équipés d’une double paroi, permettent de maintenir cette température. A l’état liquide, le volume du gaz est réduit de près de 600 fois par rapport à l’état gazeux, ce qui permet un gain de place considérable.

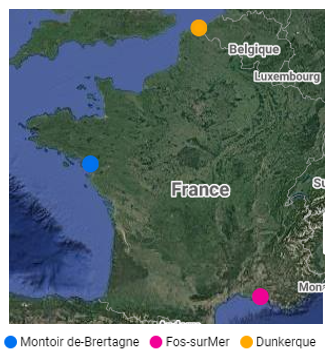

Ces réservoirs sont situés au niveau des terminaux méthaniers (au nombre de 4 en France). Ils permettent d’assurer une injection continue au sein du réseau de gaz naturel français entre deux livraisons de méthaniers.

La capacité totale des réservoirs de GNL français est d’environ 9 TWh. Ces derniers ne sont pas rattachés au système d’enchères et de terme tarifaire de stockage instaurés par la CRE. Ils sont englobés dans les infrastructures des terminaux qui sont régulés par la CRE à travers l’ATTM (Accès des Tiers aux Terminaux Méthaniers) , à l’exception du terminal de Dunkerque qui n’est pas régulé par la CRE. Ce terminal doit respecter en contrepartie des modalités d’appel au marché validé par la CRE concernant les souscriptions à long terme de capacités de regazéification2.

En résumé, les capacités de stockages suivant leur nature, n’ont pas la même fonction. Quand le stockage souterrain permet de satisfaire les besoins en gaz tout au long de l’hiver, le stockage aérien sert lui à assurer une continuité dans les injections de gaz sur le réseau au niveau des terminaux de régasification entre deux livraisons de méthaniers.

1 Depuis le 1 Avril 2021, l’ATTM 6 est entré en vigueur. Ce dernier régule les activités suivantes dans les terminaux méthaniers français :

- le déchargement de méthaniers ;

- le stockage en cuve ;

- la regazéification et l’injection dans le réseau de transport ;

- le rechargement de méthaniers ;

- un ensemble d’autres prestations spécifiques faisant partie de l’activité courante du terminal (homologation des navires, mise en froid…)

2 L’arrêté du 18 Février 2010 autorise l’exemption à l’ATTM pour le terminal de Loon-Plage en contrepartie du respect de certaines règles : « dans l’hypothèse où une capacité résiduelle n’a pas été souscrite, la société Dunkerque LNG s’engage à proposer régulièrement cette capacité à long terme aux acteurs de marché jusqu’à ce qu’elle trouve acquéreur, sous la forme d’un appel au marché transparent et non discriminatoire, dont la fréquence et les modalités seront validées par la Commission de régulation de l’énergie ».